チーム発足の道のり

table of contents

・事業計画書 ・チラシ ・ホームページ作成

ー 約3か月 ー

準備してきたことと流れを説明します。行程日数は、どれも並行で進めているので、実際は足し算ではありません。

・勉強(税) ・税務署届出 ・口座 ・カード

・会計アプリ開発開始(開発中…)

ー 約3週間 ー

・ECサイトについての勉強 ・Paypal ・Stripe

ー 約2週間 ー

ー 約1か月 ー

・自作に挑戦 ・TeamHub ・Googleカレンダー

・顔認証出席アプリや、電磁錠ロックアプリ開発

・(開発中)動作解析アプリ開発

・(開発中)学習アドバイス+例題作成アプリ開発

ー 半年以上 ー

1.【3か月】構想と兼職手続き

・スプレッドシートやドキュメントで作成

1⃣ 事業コンセプトを決める

※事業コンセプト=何を提供できる事業にするか

①財産の確認(練習場所、道具、経験、人材)

②国の姿勢と、全国的にどんな運営がされているかの確認

③保護者の思いや願いの理解

・県立、市立図書館で、子育て・発達段階・心理などに関する知識を書物で学びました。

・現時点での全国調査や実証事業に参加できているチームの取組を確認しました。

・省庁が出している白書や統計で、気付かなかった思いや傾向を学びました。

2⃣ 部活動地域移行に必要なことをまとめる

①現状から地域クラブへのギャップの整理

・R7の夏3年生引退後から、土日の学校部活はなくなり、合同クラブか地域クラブへ移行

・公式戦(中小体と連盟大会)の参加規則の確認と準備することの確認。

※市教委への連絡と、部活動総務長への相談

・地域のスポーツ少年団や連盟の方へのヒアリング活動

②持続可能な指導日数の設定

・数少ない指導者でも活動できる体制から始める。

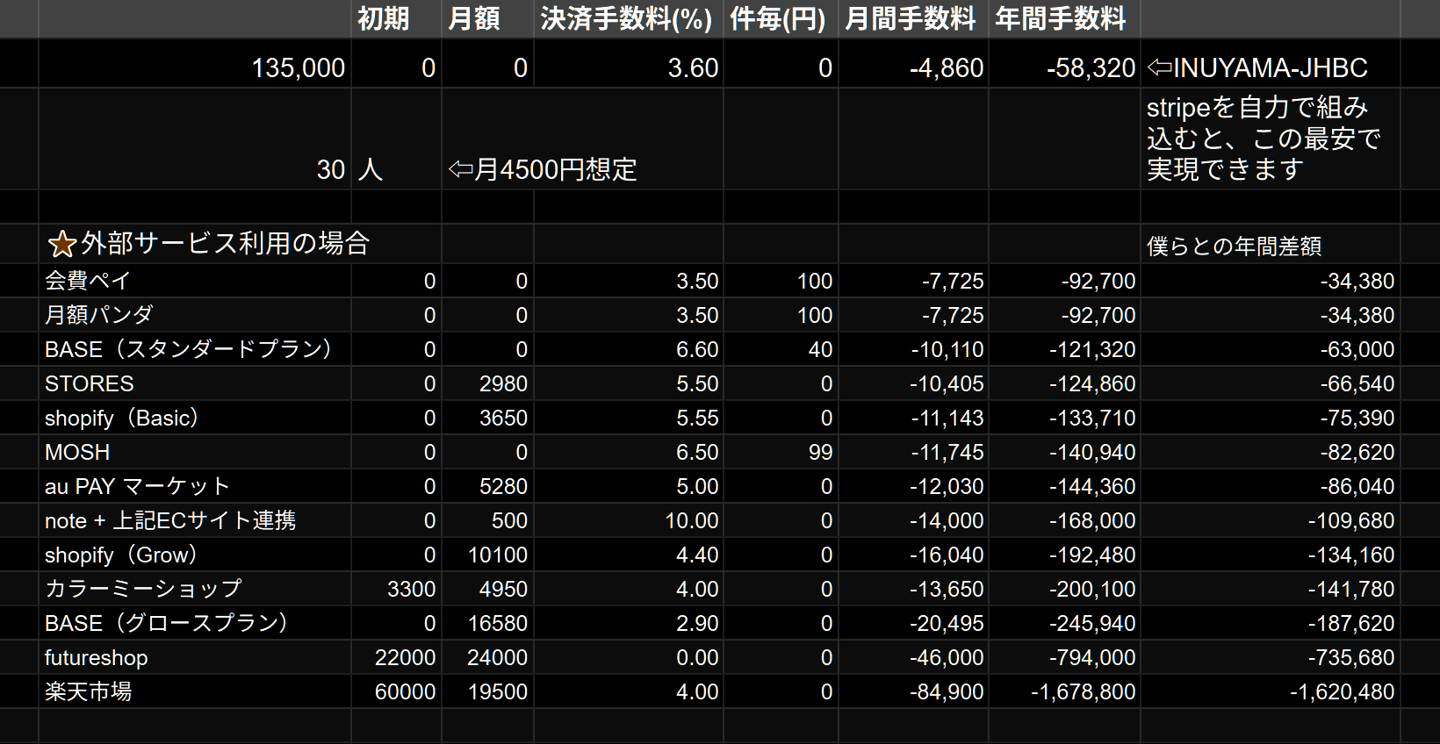

③費用(月謝)設定

・チーム発足に必要な道具や公式戦参加費、消耗品費などの概算

・指導者への謝礼など

④費用支払い方法の設定

⑤予定表・連絡方法の共有方法

⑥会計業務の内容理解と方法検討

3⃣ 事業計画書作成と市教委との打ち合わせ

1⃣ 2⃣を文章や図にまとめ、市教委や管理職向けに作成し、定期的に報告し、地域移行の現状把握や支援計画の確認。

4⃣ 兼職・兼業届の作成・申請

①管理職へ1⃣~3⃣を説明し、兼職兼業の意思を伝え、申請書を受け取る。

②申請書を受け取り作成したら、管理職に改めて説明し、提出する。(自治体に申請して下さる。)

③10日ほどで許可をいただけるので、市長印が押された物を送ってもらい、手元に置いておくとよいです。

5⃣ 市教委へチラシの提出

1⃣~3⃣をまとめた、地域や保護者向けの活動概要と入会方法のわかるチラシを作成し、データ(pdf+2次元コード)で送る。

※市内情報共有アプリ(犬山だとtetoru)で不定期配信されている部活動地域移行通信に載せていただく流れ。

ここまでで、3~5月下旬(約3か月)です。

😲 時間がかかるんだなあと感じた方へ

1⃣ 確定申告や源泉徴収の可能性がある組織であること

※お金が動く世界なので、大きな責任が生まれ、丁寧に進める上で欠かせない法律の存在の確認や、個人事業主としての手続きの理解と運営が不可欠になります。

※例えば「 月4回3時間 月1000円でやります。現金で持ってきてください。以上です。 」これでチームを発足しても持続不可能です。指導者(地域の方、教員)も集まらず、国の支援も先細りの中、運営がどんどん苦しくなり、笑顔が家庭にも生まれづらい未来だと考えるからです。

2⃣ 納得と魅力ある組織実現のための準備に時間がかかること

※保護者の方の納得いく費用負担にたどり着くためにも、アイデアを、納得と魅力ある形にする時間がどうしても必要です。

以下を整理する中で、「 税負担軽減 」や「 様々な支援 」を受けやすく

するために、まずは【 個人事業主 】として丁寧に運営していこうと考えました。

以下、個人事業主として始める流れです。

2.【10分】税務署提出書類作成

1⃣ 2種類の書類作成(8分)

①開業届

②青色申告承認申請書

※完全無料で作成可能

2⃣ 提出用と、控えのpdfを印刷(1分)

3⃣ 両方に捺印(1分)

※税務署に行かなくても、e-tax(国税電子申告・納税システム)でも申請可能。

4⃣ 「 税務署へ提出 」または「 e-tax申請 」

※税務署の場合は、受付に渡して終わりです。(5秒)

※管轄税務署一覧はこちら(ちなみに犬山市は、小牧税務署)

☹ 迷うところ

1⃣ 開業届はいつでも提出できる。

※開業のタイミングの定義は事業主の自由とのことです。

2⃣ 青色申告承認申請書は、「 開業届提出日の2か月以内 」に提出する。

※遅れると、本年度中に青色申告の恩恵を受けられない。事業を本格的にスタートする前に早めに購入しておく物があれば、忘れられません。(僕は開業届も青色申告承認申請書も同時に提出しました。)

3.【20分】事業用銀行口座の開設

※すべてネット上で完結

※キャッシュカード+デビットカード発行

※新規発行手数料無料。 年会費無料。

1⃣ 個人情報入力(3分)

2⃣ 審査書類提出(17分)

アップロードする物

①開業届の控えのカメラ撮影データ

②運転免許証orマイナンバーカードのカメラ撮影データ

③自撮り写真(静止画+動画)

④事業チラシやホームページURL、事業計画書、提案書などのデータ

3⃣ 審査待ち(1日)その後、カード発行へ。(完)

※審査結果のメールを待ちます。審査に落ちたら口座解約されます。

※提出ボタンが押されていないと、1,2日後に確認メールが来ます。下スクロール右下にあります。

4.【15分】事業用クレジットカードの発行

※年会費無料

※運転免許証個人番号は任意入力

※カード作成で、姓と名は、10文字制限なので、利用者に分かりやすい表現であれば良いとのこと。「 INUYAMAJHBC 東猴弘晃 」としたかったが、アルファベットが11文字なので、姓(JHBC)名(INUYAMA)にして、カード表記をINUYAMA JHBCとした。

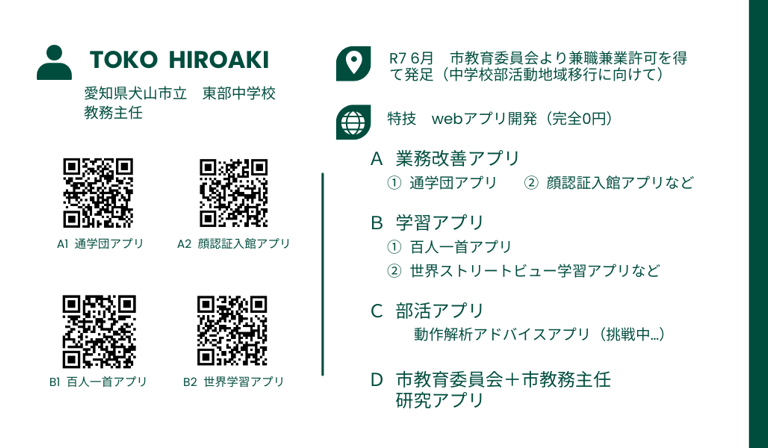

5.【1時間+印刷】名刺デザインと作成

・自作デザイン

・モノクロ印刷

※【名刺】A4サイズ10面×120シート(2,945円)

※【プリンター】エプソンPX-S155(8,500円)

(⇧理由)顔料インクはキレイ

※【プリンターインク】ICBK73L互換2個セット(1,692円)

※【デザイン】Canva(無料)

※名刺のメールアドレス間違っていました。ハイフン不要です。。。大変失礼いたしました。

6.【15分】印鑑作成について

※角印(団体名入り)請求書・領収書の発行に必要

※銀行印(登録用)

GMOあおぞらネット銀行では、【 印鑑不要 】

※認印(書類の押印など)自作電子印で対応可

※犬山市には、上記の2店がありましたが、現時点で実物が必要ではないので、作っていません。

次は、「 オンライン決済導入 」の流れです。

7.【15分】Paypal

1⃣ 必要なもの

①事業用メールアドレス

②名義情報

③銀行口座

④代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

⑤屋号や事業内容(商品・サービスなど)

※その他 入金スケジュールの設定

2⃣ 手数料(受け取り手側負担)

1決済料金×3.6%+40円

8.【2時間】Stripe

1⃣ 必要なもの

①事業用メールアドレス

②名義情報

③銀行口座

④代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

⑤審査用ホームページ

※「 決済ページ 」を作り、そのアドレスをがないと通りません。

※「 特定商取引法に基づく表記 」のページを作成し、フッターからもリンクされていないと審査に通りません。1週間ほどやりとりがあります。

※「 寄付金 」は、使用目的を問われます。

以下、審査に通ったら

✅ 各商品との紐づけ

✅ サブスク設定など(R7 7月より勉強中…)

2⃣ 手数料(受け取りて側負担)

1決済×3.6%

次は、「 連絡アプリ導入 」の流れです。

9.【1時間】新連絡アプリ(TeamHub)

必要なもの

・事業用メールアドレスでの新規チーム作成

よさ

・野球以外でも利用できる。

・完全無料で年間使用できる(多少の広告は入りますが、動的に入りません。)

流れ

①予定作成(※1)

(※1)

・ある程度予定を先に立てておき、予定作成時に「通知しない」設定にしておくと、1つ予定を作るたびにメンバーに通知がいかなくて済みます。

・ちょっとした変更でも「通知」がいくので、初期設定で外しておきます。

②メンバー登録URLを現在使用している連絡アプリに載せて、登録していただく。

③メンバーは、選手と保護者とコーチ陣で、カテゴリー分けする。(利用者側からだとよくわからないので、運営側で再設定します。)

・選手や保護者名は、学校名・学年・選手名(続柄)にして、一目で判断できるようにしました。

10.【1時間】カレンダー作成(Google)

必要なもの

・Googleアカウント

よさ

・無料(想像以上に高機能で使いきれないほど)

・iframeで表示できるので、自作でカレンダーをJavascriptで作らなくても済む。

TeamHubとの連携は、まだ課題点あり

①TeamHubのカレンダーは、モバイル端末(スマホなど)だと月予定が見づらいので、Googleカレンダーをホームページで表示して対応している。

②現時点では、Googleカレンダーに1件1件登録しないといけないのが、手間。

次は、「 その他 自作アプリ開発 」についてです。

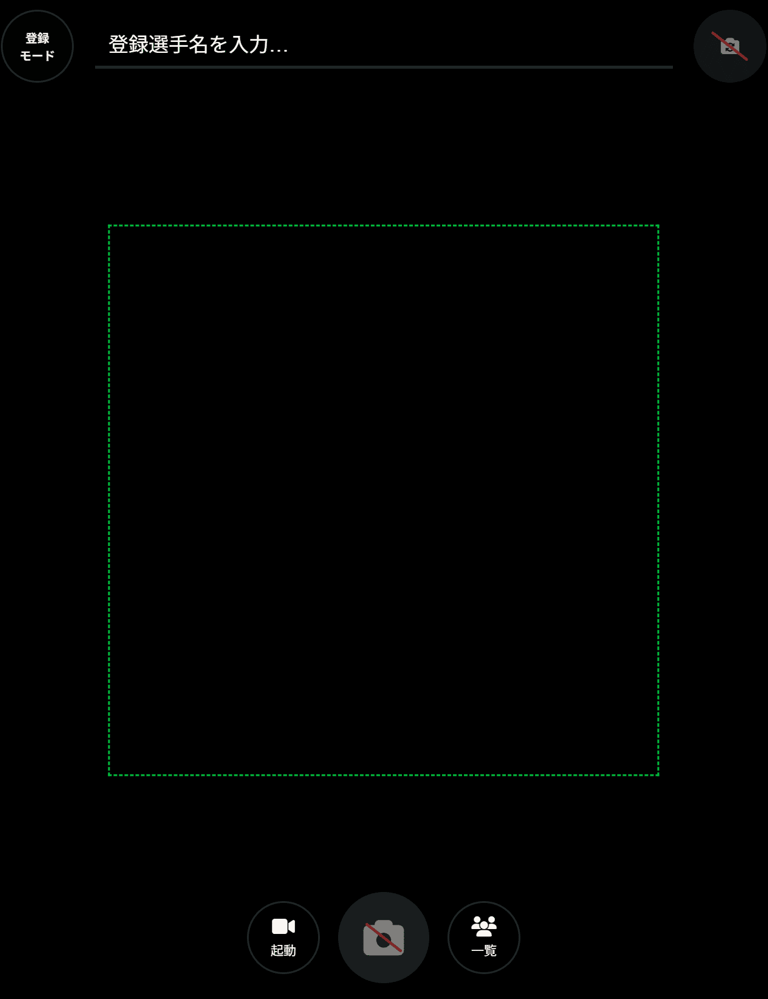

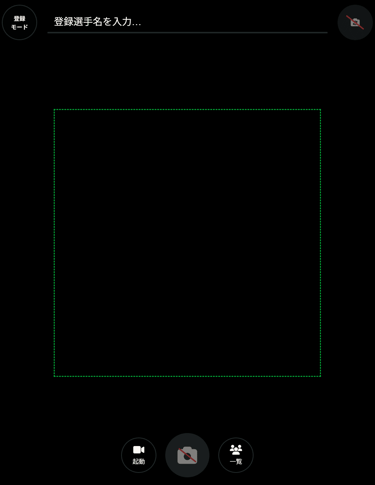

11.【半年以上】顔認証出席アプリ+電磁錠ロックアプリ

1⃣ 開発し始めた理由

持参しなければならないQRコードや、忘れがちなパスワードではなく、いつも持ち歩いている「 顔 」をパスワードにすれば、いろいろなトリガーになるだろうと考えました。

顔写真を用いることの方が、機械にとってはあいまいなのだと勉強しました。よって、「 68点面顔ランドマーク検出モデル 」で、顔のいろいろなパーツを座標としてデータベースに保管し、比較して認証するシステムにしました。つまり、個人情報である顔写真は使わずとも、本人を認識できるということです。

以前、学校で外部による侵入があったとき、QRコードを用いた入館システムを作りましたが、生徒名や学級などの情報を扱い、かつ、3手ほど必要だったため、廃案となってしまいました。

今回は、顔の座標を一度登録すれば、カメラで座標を読み取る、その一手で認証できます。

2⃣ 実際の流れ

①顔座標を登録する。(一度カメラで撮るだけ)

②別日や別の機会に、認証モードで撮影すれば、出席になったり、電磁錠が開錠される仕組みです。これは、データベースに✅が入るので、それをトリガーにして、スマートプラグで電源を入れて電磁錠を開ける流れです。

3⃣ 費用

・アプリ0円で開発

・電磁錠+スマートプラグ5200円

※これがAmazon上最安で作る構成です。

※市販のスマートロックは、15,000~20,000円以上し、電池式なので電池切れ起こす不安があります。

※自作アプリだと、レンタルスペースの電磁錠にもすぐに応用できます。

実際にお試しいただけます。出席機能を利用して、開錠も行う仕組みです。

実際には、この銀色のカギをドアにくっつけて使用します。コンセント給電なので、電池切れの心配もありません。誰が開錠したかも記録に残るので安心です。

・(開発中)動作解析アプリ開発

・(開発中)学習アドバイス+例題作成アプリ開発

12.【30分】新決済(Paypayオンライン決済)

1⃣ 導入希望フォーム入力

※1,2日で申し込みメールが来る

2⃣ アカウント作成

必要なもの

・すでにホームページ、決済ページ、特定商取引法に基づくページ が完成していること。

・本人確認書類は、運転免許証、健康保険証(公共料金支払い証明書なども必要)

・店舗型ではないので、webpaymentを選択。

・その場完結の決済(学校手渡しや月謝支払い)なので、即時売上を選択。

▨ 導入の目的

クレジットカードの情報を扱いたくない方や、入力が面倒な方への手軽な決済方法の提案として。

▨ 決済手数料

1決済3.8%

※stripeが3.6%なのでやや高い。Paypalは3.6%+40円。

© 2025 INUYAMA-JHBC. All rights reserved.